「日本のカトラリーを宇宙まで」柳宗理と燕三条のものづくり 日本洋食器株式会社

のどかな田園風景が広がる先に日本洋食器の大きな工場があります。

日本洋食器が生産するのは日本を代表するデザインプロダクト『柳宗理デザインシリーズ』を中心とした、カトラリーやキッチン用品。

一流デザイナーの描いたイメージを実物へと落とし込めるのは、燕三条エリアが誇る高い加工技術力があってこそです。

それでも、日本洋食器が現在の規模へと成長するまでには、人々のものづくりへの情熱がありました。

「あぁ、ようやく大変な時期を乗り越えたんだな…って感じです。カトラリーには最初からそれだけの価値があったんだと思っています。」

カトラリーの価値を信じた日本洋食器の捧一弘さん。そして、会社の技術力の向上に貢献した、デザイナー柳宗理氏。

この地にはあらゆる人々のものづくりにかける情熱と誇りが溢れていました。

故郷、燕三条。離れていても聞こえてきた、その金属加工技術の強さ

捧さんが小学生の時代は、国内において洋食器のブームを迎えており、日本洋食器でも海外へ輸出する商品製作が中心でした。1件で30万本ものカトラリーの注文が来ることも多く、この燕市も活気に溢れていました。

「昔はこんな狭い地域に競輪場も競馬場もあったんですよ。多くの職人がそれらを利用して楽しみ、結果としてお金を沢山まわしていたんでしょうね。」

「実は、『俺はガンダムを作る!』と中学生のころから漠然と夢見ていたんです(笑)新潟大学の機械科に入り、機械のエンジニア一筋でやってきました。新卒で日立に入社し、その後は長岡でオートバイのメーターを製作する会社に入り、設備屋と外装設計を経験しました。プラスチックの部品から金属の部品の製造方法や組み立てのポイント、液晶の設計まで、製造のメカニズムはその頃に一通り覚えたんです。」

捧さんは、機械関連のものづくりの仕事を通して、故郷である燕三条の業者さんを訪ねることが幾度かあったそうです。そんな時に外から見ることで、自分が生まれ育った地域の技術力の高さを改めて思い知ったと言います。

「日立時代にも、日本各地の重要な発電所の設備に燕三条の金属加工技術が活かされている場面をよく目にしていたんです。その後勤めたメーターの会社でも、モノ自体は長岡で作り、研磨は燕の磨き屋さんにお願いすることもありました。」

大企業に就職し、その後のキャリアも積み重ねていきながらも、結果としては家業の日本洋食器へと戻った捧さん。

なぜ、初めは継ぐつもりではなかった家業を支えていこうと思ったのでしょう?

一番大変な時期に家業に戻ってきた、運命的な転換期。

捧さんが日本洋食器に戻った頃には、昔勢いのあった職人さんたちはとてもくだびれてしまっているように見えました。売上の9割を占めていた輸出業が、中国に取って代わられてしまったのです。業界全体が傾き、多くの工場は転業していきました。

「私の親父も今後の会社の方向について悩んでいました。家業に戻って3年ほどスプーンを作る現場にいましたが、危機的状況だということは現場でもすぐに感じたんです。」

このままでは職人がいなくなってしまう。そんな危機感を覚えた捧さんは、同じ燕市でカトラリーを作る仲間である山崎金属工業の山崎取締役工場長とともに、燕三条の技術を存続させるための団体を作るよう、新潟県知事や燕市長、燕商工会議所に嘆願書も提出したと言います。

「私が入る少し前から、今の日本洋食器の親会社にあたる佐藤商事が百貨店での需要を考えて新しいプロダクトを作ろうと、デザイナーの柳宗理*氏と契約を結び、ものづくりを始めていました。」

低迷してしまった時代をチャレンジで切り開く

マネをしたとしても商品は同じ。結局は価格競争で品質を落として価格を下げると、最終的に自分たちの価値を下げ合うことになる構図です。

足を引っ張り合っても、これは自分たちの首を絞めているだけなんだと、業界全体が気づいた時期でもありました。

「職人がいなくなったらものづくりはできなくなる。今でも一番困っているのは価格設定なんです。職人を守るためにはまず商品の価格を守っていかなきゃ。昔、この業界はとにかく工賃が安かったんです。今の市場が『これくらいだろう』と価値を決めているものを少しずつでも壊していき、若い人を育成できるような仕事にしていくことが課題です。」

日本洋食器の悪循環を断ち切る流れのひとつが、柳宗理氏とのものづくりでした。

自分たちの製品が美術品に?柳宗理デザインシリーズで芽生えたものづくりへの誇り

捧さんは笑いながら、柳宗理氏との商品開発の日々を話してくれました。

「柳先生のお弟子さんたちが商品の石膏型を作って持ってきて、ウチはそれをどこまで実現できるか挑戦しながら、今の柳宗理デザインシリーズが出来上がっていたんです。」

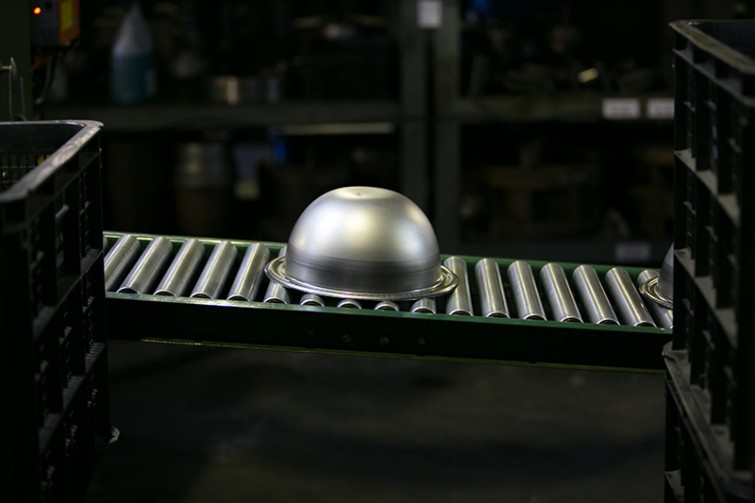

スプーンやフォークの作り方は、大きく分けて5工程。

金属の地抜き型を使い、板をスプーンの形状に合わせて打ち抜く「地抜き(じぬき)」。

地抜きされたスプーンの幅を広げ、頭部を薄くする「ロール」。

頭部の丸い形状を打ち抜く「半切り(はんぎり)」。

ハンドルに模様を入れたり、最終形状に成型する「柄押し(えおし)」。

頭部を立体的に起こす「坪押し(つぼおし)」です。

しかし、柳宗理印のスプーンはこのカトラリーの工程とは一味も二味も違います。

一流ホテルに出すような高級スプーンでも8工程くらいなのに対して、柳宗理デザインシリーズのスプーンは最終的に50工程くらいにまでなるそうです。

そして、見た目の美しさだけでなく、使う人の視点にこだわったものづくりをするのも『柳宗理デザインシリーズ』の特徴です。商品開発の段階で1~2回は作り方を変えるのが当たり前。そのため、一つの商品を開発するのに、3~4年はかかります。

開発当時の現場では、そんなやり方に、不満や反発も少なからずあったと言います。

それでも、徐々に売上の数字がついてきたことで、職人たちも柳宗理氏のこだわりを崩してはいけないのだと分かってきます。

工場の職人たちが、自分たちが「すごいもの」を作っていると確信したのは、今から10年ちょっと前だと言います。

『柳宗理デザインシリーズ』の商品が雑誌に掲載されるようになり、東京の近代美術館に展示され、日本洋食器の社員を連れて見学に行った時のこと。

「普段自分たちが作っているものが、そのまま美術館に作品として展示されているんですよ。つくり手である職人たちは、『商品のマークがズレていないか?検品漏れしてないか?』と気になって気になって…。つい展示物を触って確認しようとして、警備員に止められていました(笑)」

これまでも、仕事としては良いものを作ろうとしてきた日本洋食器ですが、この時に初めて自分たちがすごいものを作っているんだという「誇り」が社員の心に宿ったと捧さんは言います。

カトラリー業界の「価値」を信じたからこそできた日本洋食器のものづくり

そこで、この燕三条エリアや、日本洋食器ならではの技術について詳しく聞いてみました。

「この辺の職人って、金属の加工の際にダイセット*なしでプレスを踏むのが当たり前なんです。大量生産のために誰がプレスを踏んでも同じものができるように、一般的にはダイセットを使用するんですが…。しかし、燕の職人たちはダイセットのお金が惜しいんで、プレスに金型を直接つけて打っちゃうんです。これにより微妙な調整ができるんです。でも、そのためには金型をプレス機に忠実にセッティングする技術が重要で、その役割を担う各工場の親方に相当なスキルがないと出来る事ではありません。私もこの業界に来てこの光景を見たときは驚きました。前職でも日本各地の金属加工の工場を訪れてきましたが、燕三条以外でそんなやり方をしている工場は見たことがありません(笑)」

「このプレス機は非常に変わっていて、『ねじプレス』なんです。スクリュープレス*とも言われる物で、重い歯車が回って落ちてくる力で押し込む機械です。 ねじにする事で圧力がかかり、より強い力が入ります。このプレス機のもう一つの特徴は、プレスの一発一発、威力が調整できるところにあります。足のペダルで操作し、強く押し付けると速く回るので強い力が加わります。そーっと押すと、ゆっくり落ちてくるからソフトな力が加わります。これをその日の金属の固さで微調節するのが、職人のなせる技なんです。」

日本洋食器では現在、一時期よりも仕事の件数が増えました。

「燕三条で作る洋食器には最初からそれだけ価値があったんですよ。絶対いいもん作ってるし、確信があったから残さなきゃだめだよねって職人たちで話していたんです。自分たちの価値に気づくことって本当に大事ですよね。」

そう話す捧さんの言葉は、自信に溢れています。

スペースコロニーに、カトラリー専門店!

カトラリー検定に見る日本の底力の『100年ビジョン』

「当時は、カトラリー検定を通してお店の売り子さんに知識をつけてもらい、日本製と中国製の違いや、高級品と安物の違いをお店に買いに来たお客様に伝えられるようになれば良いと思って始めたんです。」

カトラリー検定は2011年から始まり、2016年で6回目。これまでに「レギュラー・クラス」で約700名、「ソムリエ・クラス」で約90名の合格者が誕生しています。

捧さんはカトラリー検定を技能検定として、いつかは履歴書に書けるようにしていきたいと意気込みます。

カトラリー検定の目指す『100年ビジョン』にはこんなことが書いてあります。

次の100年後には、燕にカトラリー製造にたずさわる人間国宝が誕生している。

次の100年後には、日本独自のカトラリースタイルが確立され、世界に広がっている。

次の100年後には、燕からスペースコロニーに、カトラリー専門店が世界初出店をしている。

次の100年後には、燕のカトラリーの製造方法や文化を研究する世界的機関ができている。

そして、

次の100年後には、カトラリー産業が「町の自慢」「市民が一層誇れる産業」となり、次の製造開始200周年を盛大に祝っている

「日本洋食器も、この『100年ビジョン』に沿って成長していくのが夢です。」

ものづくりの明るい未来のために、つかい手の私たちができること

一時は業界が傾き、活力を失ったひとつの会社。ところがそこには、カトラリーの価値を見出したデザイナー柳宗理と、自分たちの技術を信じた職人たちの化学反応でこそ成り立つものづくりの姿がありました。

『100年ビジョン』は果たして夢物語でしょうか?

100年後には、本当にカトラリー産業が町の自慢になっている様子が頭に浮かんで離れません。

エンドユーザーの私たちにとって、作り手は遠い存在のような気がしてしまいます。しかし、燕三条の職人さんたちは自ら私たちに思いを伝えようと、こんなにも気持ちを込めてモノを作り、検定を作り、結果として私たちに物の本当の価値を届けてくれているような気がします。

私たちが変われば、変わる世界がある。

そう思えてならない、日本洋食器の取材でした。