真っ向からクオリティで勝負する。質と信頼の上に積み重なった、彼らのオリジナリティ

言葉を変えるなら「アイデンティティ」と呼ばれるそれを、強い核にできるような人たちに強烈な憧れを抱いていた。

「らしさ」というものは難しい。

でも、新潟県燕市のとある工場を訪ねてからその考えは変わった。無理に「らしさ」を求めるのではなく、ひたむきにオリジナリティを突き詰める職人の姿を知ったから。

今回、お届けするのは、新潟県燕市の一角で「じょうご」や「シェラカップ」などのアウトドア用品を中心に生産する工場、せきかわ工芸のお話。自分らしさに悩む、すべての方に届けたい。

「ヘラ絞り」の技術が、せきかわ工芸のものづくりを支える

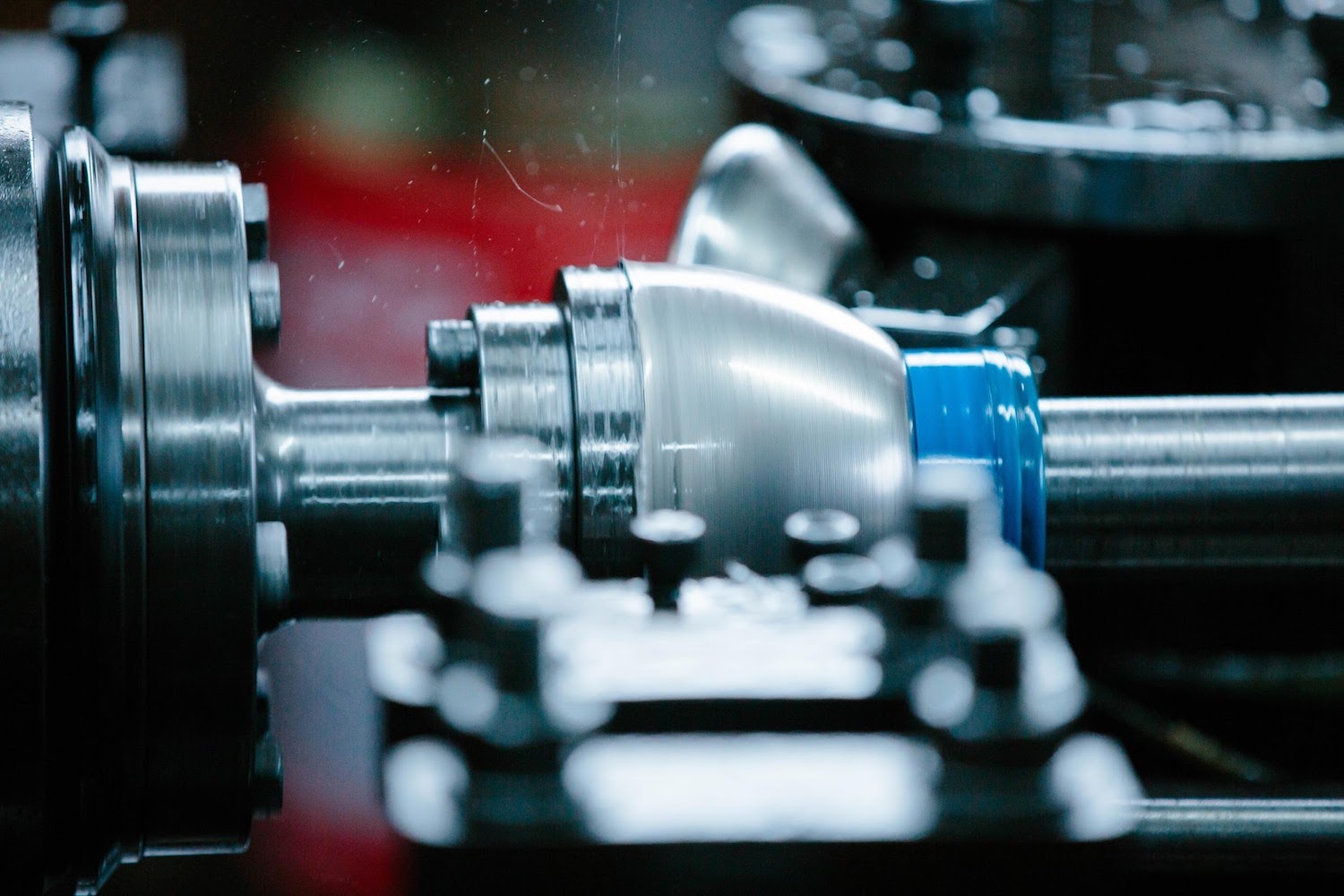

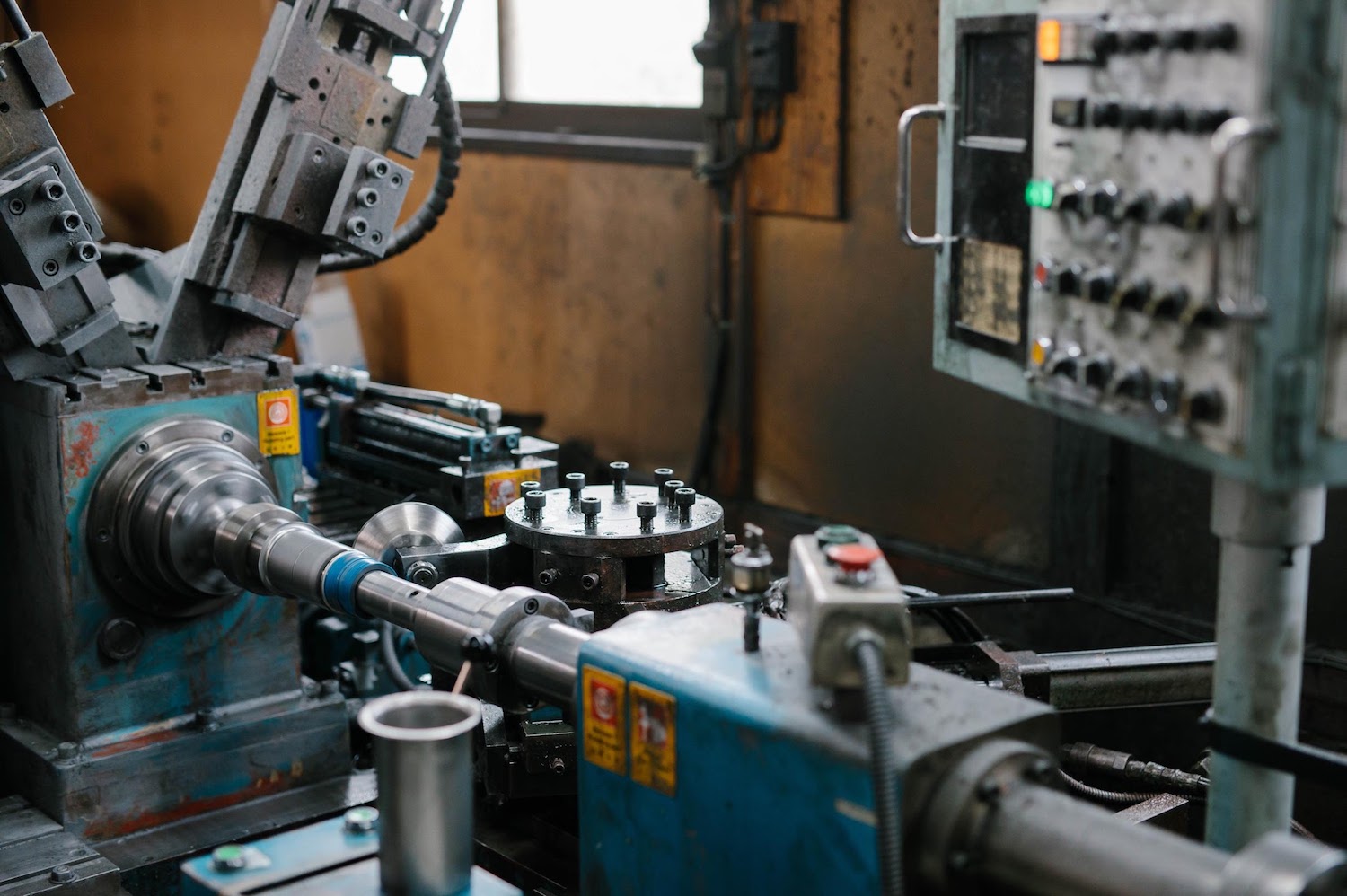

有限会社せきかわ工芸(以下、せきかわ工芸)の工場から聞こえるのは、金属加工技術のひとつ「ヘラ絞り」による加工音だ。この「ヘラ絞り」は、金属加工の街・燕三条の中でも得意とする工場は比較的少ない技術なのだという。

このヘラ絞りを最大限に活用するのは、「じょうご」などのテーパー形状を作るとき。家庭用、学童用など、あらゆるサイズのじょうごを生産するため、機械を微妙に調節しながら加工の具合を定めている。

工場内に並ぶ加工後の製品を手に取れば、誰もが知っている様なアウトドアブランドの刻印。日本を代表するアウトドアメーカーたちが、こぞって生産を依頼する工場、それがせきかわ工芸なのだ。県内外を問わず、あらゆるオーダーが今もせきかわ工芸の元に届く。

せきかわ工芸で加工している金属素材は、主にチタンとステンレスの2種類。全体を見ると、チタンが7割、残りがステンレスだ。

せきかわ工芸の社長、関川正幸さん(以下、関川さん)は「材質や板厚の異なる金属の加工には、職人的な勘が必要なんです。機械の制御ひとつで加工の具合は瞬く間に変わってしまうため、職人としてひと通りの加工を覚えるまでには、平均して10年ほどかかるかな」そう話す。

一昔前、機械を導入する前は、自らで木のヘラを動かしながら絞る、いわゆる「手絞り」も行われていた。現在はほとんど手絞りを行う機会がなくなったものの、専門調理器具を筆頭に機械のサイズが合わない製品に関してはいまだに手作業で加工を施すこともある。

チタン加工の始まりは約25年前、初めてアウトドア製品の加工を受注したことがきっかけだった。当時のオーダーであったアウトドア用品である「シェラカップ」の生産は、今でもせきかわ工芸の経営を支える存在だ。

関川さんは、チタンという金属の特徴をこう話してくれた。

「一言で表すなら、チタンは軽くて優秀。その代わり、高価です。経営を初めてからうちは長いことチタンの加工に特化していたため、燕三条の多くの工場とは異なってステンレス加工のほうが苦手なんです(笑)」

デザインから始まったせきかわ工芸の歴史

「なるべく断らない。これが基本です。『関川さん、どうにかできませんかね…』と相談を受けると、なんとかして彼らの要望を叶えたいと感じてしまうんですよね」

関川さんが、メーカーの依頼をなんとかしたいと感じるのには理由がある。それは、関川さんのもとには、「せきかわ工芸でなければできない仕事」が届くからだろう。

普通、加工を主事業として展開する工場には、発注時に加工図面が届く。加工図面をもとにして、必要に応じて加工を施す。本来ならば、加工図面がなければ、やみくもに加工を行うことはできない。

ところが、せきかわ工芸では、加工図面がなくとも受注をしてしまう。それこそが、せきかわ工芸に特別な仕事が集まる理由だ。加工そのものが難しい、小ロット生産、加工内容が未確定など、ほかの加工業者では門前払いをくらってしまうオーダーを、関川さんは受け入れている。

「僕は、高校を卒業したあと、4年間くらい意匠図面の制作をしていたんです。いわゆるデザインの仕事です。ゼロからデザインを考えて、図面として形にするまでを学んでいました。

もともとは銅製品のデザインのみを行う会社に在籍していたのですが、机の上でデザインするだけの毎日には飽き足らず、自ら金属の加工にも挑戦するようになったんです」

金属加工を覚えるようになった関川さんが出会ったのが、現在の事業にもつながる「ヘラ絞り」の技術だった。その後、会社を退職し、28歳で独立。会社員時代と同様に、意匠図面のデザインや金属加工を行なっていたのだそうだ。

「いつでもヘラ絞りができるようにと、独立してから工場にヘラ絞り機を置いておいたんです。それが転機で、今のような生産ありきの事業に転換しました」

関川さんだからこそできる仕事は、せきかわ工芸の新しい取り組みにつながっていた。大量生産の時代の名残の、分業制のものづくりの街・燕三条で、一気通貫の生産に挑戦したのだ。

分業の街・燕三条なのに、ほぼすべての工程を自社で担う

さらに、金属を加工する際、最後の工程の仕上げである「研磨」をするための、バレル研磨機までここにはある。樽(たる)の形の研磨機であることからその名が付いたバレル研磨機は、イニシャルコストや独自のノウハウが必要で導入が難しい機械だ。安定的に使用できるまでは経験が必要だ。実際に、関川さんたちは工場の若手の職人たちと、山ほど種類のある素材や方法の中から、やっとのことで使用できるレベルまで技術水準を上げた。バレル研磨機の扱いも職人級なのだ。

「中間加工を外注するためには加工図面が必要です。僕の場合、ひとりで図面設計ができてしまうから、そこまでやるなら加工までって思ってしまって。また、外に出してしまうと品質の追求面でも課題が多かったため、それなら自分たちで一気通貫の仕組みを作ろうと考えました」

さらに理由はある。せきかわ工芸で生産するじょうごやシェラカップは、直接指が触れたり口を付ける可能性のある製品で、小さなバリ(加工過程でできる、金属面の引っかかり)が、けがの元になりかねないのだ。

「シェラカップでは、持ち手とカップの部分を溶接した後に研磨を施す必要があります。ところが、パーツの付いた不安定な形状の研磨を受け入れてくれる工場は、実はあんまり多くなくて」

そしてなにより、一気通貫で生産ラインを整えることができれば、「せきかわ工芸ではこれらを生産しています」と自信を持って言える。消費者に対する質の担保と、自社としてのスタンスなどを鑑みた結果、現在の製造体制に落ち着いた。

「バレル研磨を導入したあとは、しばらく大変でしたよ。なにせ、メディア(研磨媒体)やコンパウンド(研磨剤)などへの知見がないわけですからね」

分業制の街で取り組む、一気通貫生産。容易ではない仕組みづくりを可能にした背景には、関川さんのものづくりの質への強いこだわりが垣間見えた。

せきかわ工芸は、メーカーにとっての、最高の裏方の役割を果たす

「さまざまな製品をゼロから生産しているので、時として“マネされる”なんてこともあります。でも、いっさい気にしてはいません。マネされるって、僕たちの製品が良いものってことじゃないですか。仮にマネされたとしても、その上をいく製品を作り続ければいいんです」

だから、それを続けたせきかわ工芸は、他の工場にはない「オリジナリティ」になった。関川さんが持ち合わせるデザインの能力は、ある意味メインではなく、せきかわ工芸の根底にあるのは、あくまで質と信頼なのだ。

「まあ、そうは言っても、商品はマネされたくないですけれどね。結局、価格競争になってしまうから疲弊しちゃいますよ(苦笑)」

そんな疑問を投げかけてみると、関川さんは、首を横に振る。

「作りたいと思うことは、ないわけではありません。でもね、僕らがオリジナル製品を作ることで困る人たちがいるし、それぞれの役割があります。

もし製品数が増えれば、それだけ競合が増えるということ。さまざまなラインナップを扱う僕らだからこそ、たとえオリジナル製品を作れてもお客さんたちの商売を邪魔することになるんです。そんなことは、絶対に避けたいじゃないですか」

関川さんは言葉を続ける。

「製品を作る力のある僕らと、売る力のあるメーカーやブランド。それぞれの力をかけ合わせて、良い製品が消費者に届く。それが一番しあわせなことなんです。自分たちでなんでもできたら良いかもしれないけれど、それが誰かの商売の弊害になるなら、やるべきではない」

質と信頼からなるオリジナリティの継承に向けて

穏やかな取材の向こう側で、社員たちが駆け回りながら仕事をこなす姿を何度も見た。とくに「なるべく断らない」ことをポリシーとして掲げるからこそ、常に納期との戦いは続く。

「デザインと一口に言っても、業務幅にしてみたらずいぶんと大きいですからね。製品化できるまでは、図面を作って、金型を作ってと、プロセスがいくつもありますから」

せきかわ工芸の武器のひとつともなっているこのデザインのちから。

「それと、常に満足することなく、高い質を求めてものづくりができる。そんな人に、後継者になってもらいたいと考えるし、せきかわ工芸の技術を継承してほしいと思うんです」

「自分が変わらなければ、スタッフのみんなも育たないんですよね。昔はほんとうに尖っていたんですけれど、ずいぶんと穏やかになったんですよ、僕(笑)」

今が一代目だからこそ、後継者の教育には余念がない。リーマンショックを知らない今の若者たちに、もし不況が訪れても乗り越えられるような技術を残すことも必要だ。

「人の、財産と書いて、人材。今一番意識しているのは、彼らが事業を残せるような環境を作ることなんです。僕らはリーマンショックを経験しているから、景気の浮き沈みによっては仕事がなくなることを知っている。今の若者も、生まれてからずっと不況とはいえど、暇を知らずに生きてきているはずなんです。

これから、もう少し経ったら景気が悪くなるなんて話を聞くことがありますよね。そんな日がいつか来ても、僕は技術を残さないといけない。今はそのための準備期間なのかもしれません」

当たり前を当たり前として、継続することは簡単ではない。だからこそ、現在のせきかわ工芸のように、「当たり前」の要素はオリジナリティとして輝く。

これまでずっと、オリジナリティとは、なにか特別な才能かなにかだと思ってきた。物珍しいアイデアによって生まれるものだと思ってきたけれど、それは見当違いなのかもしれない。

オリジナリティとは当たり前のことを実直に続けることで見えてくるもの。

基礎を積み重ねることで見えてくる「らしさ」の色合い。それこそ、人がオリジナリティと認めるものなのだろうな、そんなことを思い浮かべ、工場を後にした。

この記事は、新型コロナウイルス感染流行による自粛要請前に行われた取材を元に作成しています。

〒959-1284 新潟県燕市杣木857

TEL:0256-63-8951